百舸网南通8月18日电(通讯员 黄婕)习近平总书记指出:“历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,不仅属于我们这一代人,也属于子孙万代。”为积极响应“聚力非遗保护”的号召,2022年8月初,南京财经大学经济学院“一路向蓝”实践队走进南通蓝印花布博物馆,通过体验其制作过程,调查,采访,分发传单等形式探讨南通蓝印花布传统图案的来源极其艺术价值和设计理念,进一步挖掘其审美潜能来更好地继承和发展其文化内涵。

蓝印花布又称靛蓝花布,俗称药斑布、浇花布等,是一种曾广泛流行于江南地区汉族民间的古老手工织物,已有一千三百多年的历史沉淀。作为全国第一个国家级非物质文化遗产保护项目,南通蓝印花布以其沉着温和的色彩、质朴清新的纹样、和深厚的文化内涵而闻名于世界。近百年来,它被广泛运用在服饰、生活用品、观赏物品中,成为老百姓们喜闻乐见的民间艺术品。

实践初期,团队成员走进南通蓝印花布博物馆。该馆是由中国工艺美术大师吴元新于1997年创建,坚持以宣传民间艺术、继承传统工艺为宗旨,以抢救、保护民间非物质文化遗产为重点,以研究传承民间工艺为己任。小组成员在博物馆中蓝印花布大师的指导下体验蓝印花布的制作过程:从刻版到刮浆,从揭版到染色,无一不需要制作者的耐心和细心,每一道工序都是人与历史对话、协作的过程,每一个人都神情认真专注,手上的动作柔和而细致。制作完成后,团队成员将自己亲手做好的蓝印花布挂在晾绳上晾晒,明朗耀眼的阳光下,小小的蓝花布随着微风恣意摆动,简约的蓝白纹样构成了这绿树红瓦间最清新亮丽的底色。

图为团队成员陈文萱在体验制作蓝印花布。 黄婕摄

图为团队成员陈文萱在体验制作蓝印花布。 黄婕摄

制作体验结束后,小组成员袁梦有幸采访了南通蓝印花布博物馆馆主吴元新先生。吴老先生对于大学生前来体验制作蓝印花布并以此为主题展开暑期社会实践颇感欣慰,他语重心长地说道:“我们一直致力于培养新一代年轻的蓝印花布传承人,只有让年轻人亲近、喜欢蓝印花布,蓝印花布才会充满生机与活力,取得持续的创新发展。”小组成员纷纷表示要为蓝印花布的创新性发展贡献出自己的力量。

位于江苏南通二甲的曹裕兴染坊注重蓝印花布的文化传承和产业发展,研究发掘出很多具有时代气息和文化品位的产品,先后荣获国家级工艺美术金奖、银奖以及诸多省级工艺美术大奖。“一路向蓝”实践队的成员有幸采访到了曹裕兴染坊的第五代传承人曹晓峰老师。当被问道“希望曹裕兴这个老字号将来会变成什么样”时,曹老师万分感慨,激动地说道:“中国元素现在在整个国际上越来越重要,我要把我们中国元素运用在我们新的生活中,做匠人精神,做良心品质,我们要把手工的传承真正的运用到一个产品中去,让商品变得实用,这样才会一直延续下去,我们才能动态地去传承。”

实践中期,团队成员对不同年龄阶段的人展开了关于南通蓝印花布的问卷调查,调查结果显示大多数人了解过蓝印花布但知之甚少,大多是通过电视纪录片和老一辈人的口中有所了解,他们表示愿意去亲近这一非物质文化遗产但生活中可以了解的渠道太少了。近年来,蓝印花布为了融入时代的潮流,在其设计思路上也做出了卓越的创新,如:古朴幽雅的蓝印花布折叠扇、可爱灵动的蓝印花布小布偶、简约典雅的蓝印花布家具艺术品……但调查结果显示愿意主动购买此类创新产品的人极少,原因主要有:市场上不常能看见且此类产品的价格较为昂贵。团队成员此次问卷调查的结果恰恰反映了蓝印花布大众宣传力度仍有所欠缺、系列产品不够亲民等问题,也为新一代该如何宣传弘扬蓝印花布,让蓝印花布充满活力更加亲民化指明了方向。

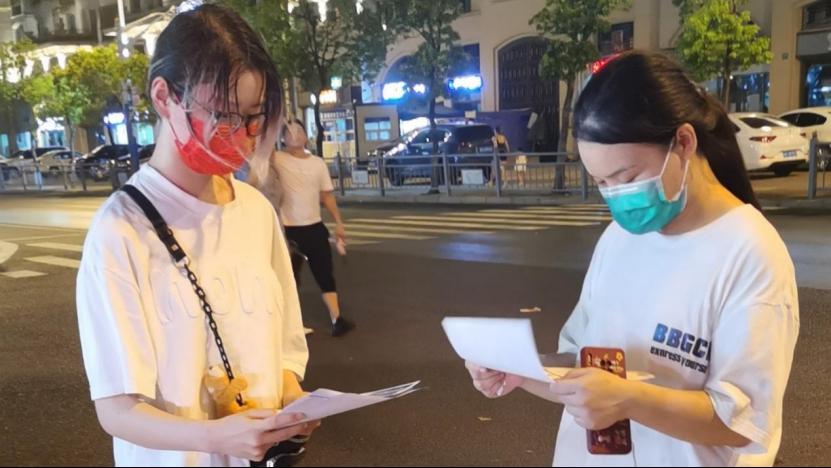

图为团队成员李菁给路人讲解宣传单。 李菁摄

图为团队成员李菁给路人讲解宣传单。 李菁摄

尽管力量微薄,“一路向蓝”实践队的队员们也想为增加蓝印花布的大众宣传力度献出绵薄之力。队员们运用巧思设计了一份蓝印花布相关知识普及的精美宣传单并将其打印了一百多份。队员们走上街头,将一份份宣传单递给过路的行人并为感兴趣的路人耐心地讲解这一无法用价值去衡量的非物质文化遗产的独特魅力。接受传单的路人表示这种方式拉近了他们与蓝印花布的距离,也激发了他们想要进一步了解这一精彩文化的兴趣。在街头,蓝白邂逅,文化在无声的传递。

图为团队成员与南通蓝印花布馆长吴元新在馆门口合影留念。 黄婕摄

图为团队成员与南通蓝印花布馆长吴元新在馆门口合影留念。 黄婕摄

此次暑期实践让南京财经大学经济学院“一路向蓝”实践队的队员意识到作为新时代青年应该对非物质文化遗产的传承做出自己的贡献。小组成员们在此次实践活动中提高了自己的手工技艺,增强了实践活动能力和团队协作能力,更加深刻地认识到传统文化的内涵,更提高了自身的民族自豪感,让蓝印花布不再只是一块布,一件衣服,而是一整套的文化体验与传承。