吉林省桦甸市桦郊乡友谊村曾经只是一个贫困的小乡村,2020年打赢脱贫攻坚战之后,却屡次荣获“中国美丽休闲乡村”、“第六届全国文明乡镇”等称号,同时友谊村的友谊花海也成为了各地游客打卡的网红旅游胜地。友谊村是如何实现逆袭,成为了“网红村”呢?为探寻这个村庄背后的故事,8月8日,南京财经大学工商管理学院“青春之声诉乡情”实践团队走进了桦郊乡友谊村友谊花海,实地调研了新乡村建设视域下友谊村友谊花海的“前世今生”。

图为调研队员与村干部的合影 村干部摄

位于桦甸市桦郊乡友谊村的友谊花海,在群山之间,百花齐放,花香徐徐,争奇斗艳。团队成员在村干部的带领下走进了这片友谊花海,进入友谊花海旅游景区后,团队成员不禁被眼前的花海所震撼,壮美的花卉种植景观带,赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫相间的大块格状分布,多而烂漫。村干部如数家珍地向团队成员一一介绍每个花种,包括了百日草、醉碟、孔雀草、大丽花、鸡冠花等70多种。在实地考察过程中发现友谊花海不仅有花,还合理利用大面积退耕还林地种植果树瓜藤,充满了农耕文化的底蕴与探究。村干部告诉团队成员:“友谊花海还带动了周边采摘园、农家乐产业的快速发展,为友谊村村民创业致富提供了路径,也增加了集体经济收入。”

图为友谊花海航拍图 源于网络

每一朵花都是从种子开始培育

据了解,友谊花海中的花的种类繁多,目前有七十多种,而且每年为了吸引游客,增加景区观赏性,每年都会更新花种,年年风景都会焕然一新。但花的种子较贵,村干部介绍时幽默地把花籽比做金子,因为花籽都是按个卖,一个小花籽可能就达到二三十元,甚至更贵一些,买回来的种子如果种不了,就会有枯萎,造成一定的损失。为解决这一问题,对于每一种花籽都会通过小片的实验田来确定是否能够进行大面积的种植。而且经过调研发现,友谊花海中的绝大多数种子不是购买来的,而是靠已有的种子自行培育,这样就可以减少成本,并且可以带动村民就业,一举两得。团队成员也看到了一片花海成功的背后离不开每一位参与者从培育到管理的辛勤付出。

图为实验失败的试验田 马欣萌摄

友谊花海的产业赋能之路

村干部介绍,友谊花海建成后,友谊花海旅游有限责任公司顺势而上,增添了众多的游览设施与游玩项目,打造现代旅游服务景区的热门项目——水上乐园,这些项目不仅使友谊花海成为炎炎夏日的避暑胜地,也为其带来了增收与附加值。建成后的一年时间便已接待了6万多名前来游园的旅客。次年,友谊花海凭借水上滑道、网红桥等多种水上游乐项目吸引游客8万余名。

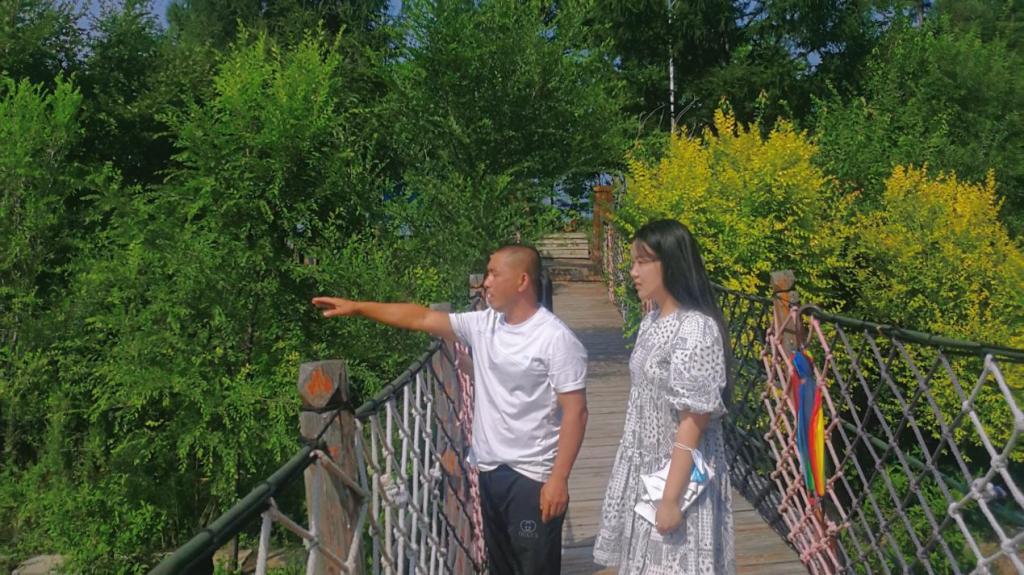

图为村干部向团队成员介绍试验田 村干部摄

村干部告诉团队成员:“在建设水上乐园时,本来要用吊车,但由于价格、地形等原因,后来是我们一点点用铲车建起的楼梯。”友谊花海的每一个建筑都倾注了村干部的智慧与汗水。目前友谊花海景区有观光台、网红桥、空中索道、漂流、花海迷宫等特色景点,集休闲、娱乐、餐饮等服务于一体,带游客体验全新的芳香之旅和生态之旅,成为桦甸市游客们心驰神往的最佳游玩场所之录。仅2018年,友谊花海旅游公司的收入在友谊村村集体的经济收入中贡献度超过60%,达54万元,大幅提高了农民的收入水平。

图为友谊花海水上乐园 马欣萌摄

花海经济的背后,离不开党建引领与村镇集体的经营

经了解,本着“党建引领、全民共享”的原则,为响应党中央对乡村振兴扶贫的强烈号召,友谊村党支部紧紧围绕桦甸市“1321”现代产业体系建设,通过摸家底、定思路、选项目发展壮大村集体经济,在结合了当地的资源优势及市场需求之后,依托桦郊乡原苏密沟旅游专线,结合白桦林景区,在2017年建设了友谊花海,并成立了友谊花海旅游有限责任公司,以友谊村的集体经济收入作为花海扩建及环境整治等项目的支出。四年来,友谊花海在政府扶持和村社干部的细心经营下,实现了“五个翻番”,种植面积从3.7公顷扩大到20公顷,种植花卉从16个品种增加到70余种,经营种类从单一的观赏型农业模式开发到现在集“吃喝玩购”为一体的休闲模式,仅花海一项收入从21万元增长到48.4万元,带动就业人数从20人增加到数百人。

图为村干部向团队成员介绍友谊花海 曹艺馨摄

“心中有情、脚下有路、手中有招。”团队成员表示,游览了友谊花海景区内的观光台、农贸交易区、水上游乐区、迷宫之后,对于友谊村的逆袭已经找到了答案,“在这片花海的背后,是政府的支持与帮扶,村党支部的领导与管理,村民的配合与劳动。一幅民富国强的幸福新村画卷正悄然展开,作为青年一代,我们对家乡的未来发展充满信心。”

友谊花海,顺应新形势下的乡村发展,不断创新和改进,把杂草荒芜的一面坡,打造成乡村花海旅游景点,在厚重的人文环境下,闪烁着花海人的智慧和辉煌。友谊村凭借友谊花海进入了大众视野,然而应当让更多的人知道,友谊村除了这片人尽皆知的花海,还有丰富的产业资源和深厚的文化底蕴,这时候的友谊花海,将不再是一片孤单的“海”,这就需要友谊村在党支部身体力行地带领下,不断利用自身禀赋,巩固脱贫攻坚成果,奋斗在乡村振兴的路上。

通讯员 李晓晖