习近平总书记曾在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告:“我国脱贫攻坚战取得了全面胜利”。为了探寻中国脱贫攻坚“主战场”的贵州关于特色民族旅游助力乡村振兴的现状,7月16日,南京财经大学工商管理学院“苗旅西江,筑梦黔乡”暑期实践队来到贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江千户苗寨,围绕“民族村寨旅游助力乡村振兴”的主题,开展为期5天的调研活动。

西江千户苗寨是一个由10余个依山而建的自然村寨相连成片,完整地保存苗族原始生态文明的地方,被称为中国乃至全世界最大的苗族聚居村寨。自2008年以来,西江千户苗寨依托丰富的苗族文化遗产资源,开发以民族文化为核心的旅游产业,十余年来实现跨越式的发展,实践出了广为人知的“西江模式”。

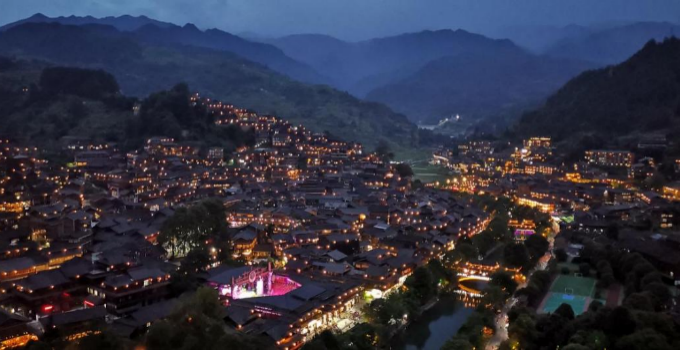

图为团队成员张应在观景台拍摄的西江千户苗寨夜景 张应 摄

走进苗寨,是奇遇与震撼。

调研行动队通过现场体验、实地考察、采访交流等不同方式走进苗寨到认识再到深入苗寨。调研队走进村民家中参观苗寨古老建筑吊脚楼,询问村民的生活情况,交通物流、生活基础保障等问题。在蜿蜒的嘎歌古巷里,年过六旬的老人唱古歌,边聊家常边刺绣,一身棉麻素衣的老匠人锻造银器,秀气的苗家姑娘在染缸前展示蜡染技艺。他们将古老的非遗文化与苗家传统展示得活灵活现,贴近生活。团队成员李安琦、穆娅与老师傅们深入交流非物质文化遗产的传承与弘扬问题,用镜头记录工艺品的制作过程。队员杨金、张应与来自北京、上海、陕西等各地的游客共谈苗族文化、共饮雷山银球茶,在交谈中感受到游客对苗寨的喜爱,也获得最真实的参观反馈。

图为调研队询问苗寨导游如何提升游客参观体验问题 章传承 摄

认识苗寨,是惊喜与感动。

7月17日中午,调研队经当地商铺的店员介绍,前往西江苗寨文化研究院,与贵州民族大学的学生开展长达两个小时的交流活动。交谈中,团队成员了解到西江苗寨对于景区服务、文化保护、增强村民收入等方面采取的措施与取得成果。根据贵州民族大学民族学专业周美慧同学讲述,西江千户苗寨自2008年开发以来,一直寻求转型的方法。为了增加村民收益,保护苗寨文化为了增加村民收益。西江旅游公司特设文化保护评级制度,每年拿出18%的门票总收入,以民族文化保护经费的形式分配给每家每户。当地政府加强实施人才引进战略,越来越多的年轻人返回西江,尝试用自己的力量投身于家乡建设。

图为调研队与贵州民族大学的学生交流 章传承 摄

为了探寻最真实的苗家生活,调研队队员被当地村民李仁杰一家邀请参加苗族人民一年一度的吃新节,体验苗族人神共欢的节日习俗,询问村民的基本生活情况、消费结构。在与村民交谈之际,有村民说到:“在当地旅游产业还未开发之前,当地人年均收入不超过2000元,大部分人也仅靠农业收入和劳务输出。随着旅游开发的兴起,村民们可以在自己家里得到就业,收入得到显著的提高,生活质量也得到保障,带动大量外来商铺与周边村寨村民纷纷进驻苗寨,日常生活也更加便利。”

图为当地村民向调研队介绍苗寨布局 章传承 摄

走出苗寨,是留念与期盼。

五天的时间,南京财经大学暑期实践调研行动队不仅感悟到景区的优美风光,淳朴的少数民族风情,也深深体验到民族文化保护的重要性,巩固乡村振兴成果的任务艰巨。对于此次调研,团队成员体会到最多的就是感恩,团队得到来自当地村民、商家、景区服务人员、雷山县团委与媒体的帮助,同时,也收集到他们对于景区发展与治理改进的意见与期望。综合调研成果,队员们认识到,要实现乡村振兴的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字方针,不仅需要国家、政府、地方的政策支持,也需要人民民智觉醒,要继承传统、彰显特色,以人为本,民生优先。

西江苗寨用十余年的时间去探索旅游业对苗族优秀传统文化的创新性发展,为民族文化旅游带动地方发展提供新模式,为民族地区文化保护发展提供新路径,为乡村振兴战略提供了成功的范本,以“景区带村带县”的模式去辐射周边村寨,取得显着的脱贫创富成果,这不仅是民族文化旅游的奇迹,也是乡村振兴的奇迹。只要抓住机会,努力奋进,西江苗寨会成为人们更加向往的家园,中国乡村建设的美好蓝图也一定会实现!

图为调研队第一天到达苗寨时的合影 章传承 摄

通讯员 张应