8月1日上午,南京财经大学艺术设计学院“何以笙箫默”——基于江苏地方戏小剧种调研实践团来到了丹阳市丹剧团开展了对于丹剧的调研工作。

在调访前,调研团的成员们了解到:丹剧是流行于江苏丹阳一带传统戏曲剧种之一。是在曲艺“啷当”基础上,吸收当地民歌、小调和号子,增加了伴奏乐器,并在其他戏曲剧种影响下,于1958年发展为戏曲。初名“啷当剧”,1959年改现名。由有近300年历史的丹阳“啷当调”演变出来的“丹剧”,上世纪60-80年代曾在戏曲舞台上红火一时。丹阳市申报的丹剧,被确定为镇江市非物质文化遗产名录, 并被建议申报首批江苏省非物质文化遗产名录。

团队成员据网络资料整理出的丹剧发展史

调研实践团的成员们先是在丹剧团进行采访访问,继而在丹阳市人流量较大的商场等地分发问卷并完成填写。

丹剧走来已经有61年了,应该来说有辉煌,也有挫折。

丹阳丹剧团在1996年获得的奖状 宋蒙蒙摄

丹阳电视台台长在与演员们讨论丹剧的表演艺术 刘屹恒摄

团队成员与丹剧团书记及演员合影 唐沐阳摄

从对丹阳副市长的访谈中我们了解到:近年来,政府通过购买服务的方式帮剧团进一步扩大市场,还专门制定了关于剧团和剧种发展的专项规划,扩大对丹剧的研究,通过财政出资帮助丹剧培养了第五代传承人。同时也进一步开展了丹剧进校园,丹剧进乡村的活动。目前剧团的自身发展能力得到了进一步的提升,精品剧目也在不断涌现,每年剧团为丹阳老百姓演出专项达到一百六十多场,得到了老百姓的广泛喜爱。

下面是调研实践团对丹剧的问卷数据进行的分析,分为“了解情况分析”、“感兴趣程度分析”以及“接受度分析”三个维度。

硬件设施:博物馆,剧团,戏剧院,文化馆等

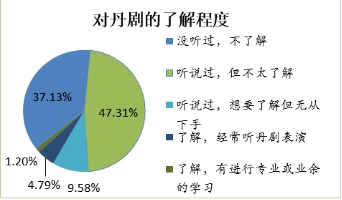

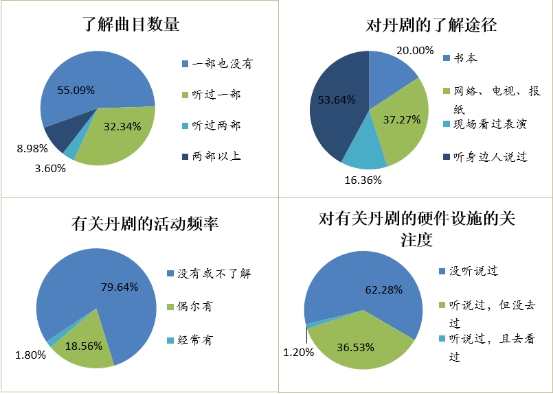

市民对丹剧的了解情况

从对丹剧的了解程度饼状图可知, 37.13%的市民根本没听过丹剧,47.31%的市民听说过但不了解丹剧,仅有5.99%的市民了解丹剧。

在了解曲目数量饼状图中,我们罗列了《称婆婆》、《大哥你好》、《叔嫂冤》、《三凤求凰》、《江姐》这五部丹剧标志性剧目。其中55.09%的市民表示一部都没有听过,32.34%的市民表示听过一部,仅有12.58%的市民听过两部及两部以上。

从对有关丹剧的硬件设施的关注度饼状图可以得出,62.28%的市民没听说过有关丹剧的博物馆、剧团、戏剧院、文化馆等设施,36.53%的市民听说过但没去过,仅有1.20%的市民去过。

从市民对丹剧的了解途径饼状图可以看出,53.64%的市民通过身边人知道了丹剧,37.27%的观众通过网络、电视、报纸,仅有16.36%的市民现场看过表演。

在被问到所在的街道、小区是否有与丹剧有关的活动时,接近八成的市民表示没有或不了解,18.56%的市民表示偶尔有,仅有1.8%的市民提到经常有丹剧活动。

初步结论:市民对丹剧的了解情况不甚乐观,剧目普及度较低,丹剧宣传亦有不足,丹阳当地需进一步加强丹剧文化建设。

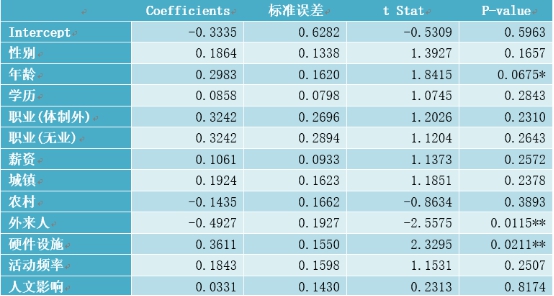

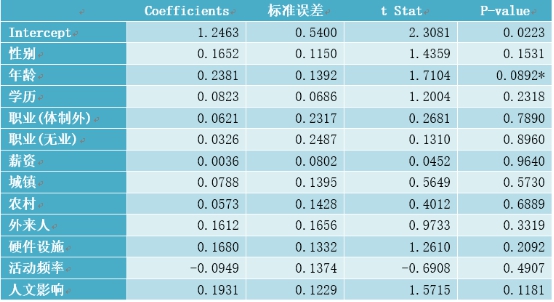

影响市民对丹剧的了解程度的因素分析表

影响市民对丹剧的了解程度的因素分析表

注:***表示α=0.01,**表示α=0.05,*表示α=0.1

市民对丹剧了解程度的回归分析结果表明:

影响市民了解丹剧的显著性解释变量包括年龄阶段,是否为外来人和硬件设施。从ols回归模型可看出:

在个人情况方面,年龄越大的人越了解丹剧,这说明丹剧的受众群体主要集中在年长者中。相对于本地人来说,外来人对丹剧的了解程度降低。其他条件相同的情况下,一单位外来人口相对于本地人口而言,对丹剧的了解程度减少将近50%。这说明丹剧作为本地剧种,在当地人中有着深厚的文化根基和文化影响力。同时也应该加大宣传,让更多外来人了解感受丹剧的魅力,这更有利于丹剧的传承与发展。

市民对硬件设施(如博物馆、戏剧院、文化馆)的关注度越高,其对丹剧的了解程度也越高。可见,多组织参观和丹剧有关的博物馆,多宣传相关的戏剧院,对扩大丹剧的了解人群有非常积极的作用。

初步结论:年长者及本地居民更为熟悉丹剧。文化建设的加强有利于填补当地人与丹剧间的罅隙。

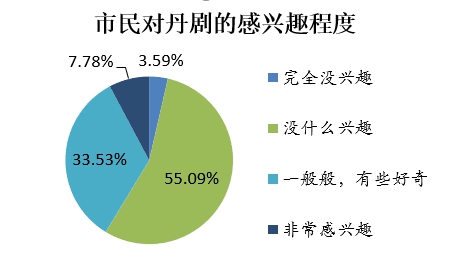

市民对丹剧的感兴趣情况

从市民对丹剧的感兴趣程度饼状图可以看出,58.68%的市民对丹剧没什么兴趣或完全没兴趣,33.53%的市民有些好奇,仅7.78%的市民非常感兴趣。

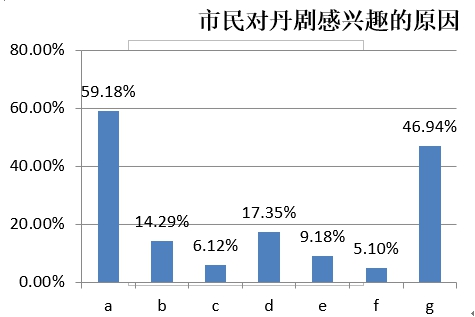

在市民对丹剧感兴趣的原因分析中,59.18%源于乡土情怀,46.94%单纯好奇,17.35%的人认为能够增加艺术修养。

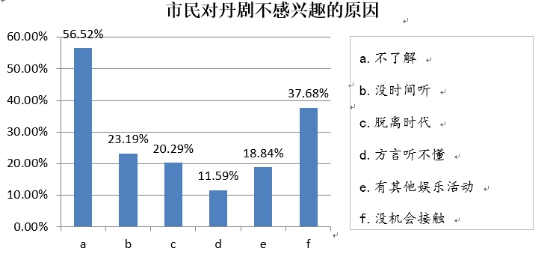

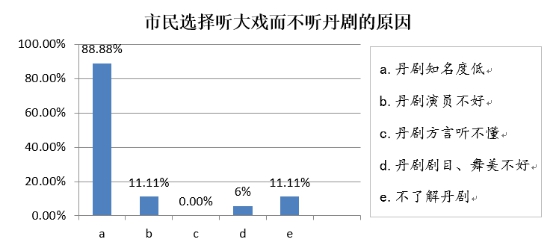

在市民对丹剧不感兴趣的原因分析中,不了解的市民占比56.52%,没机会接触的占比37.68%,,没时间听、脱离时代、有其他娱乐活动等都大致占比20%。由此可见,当前丹剧最大的问题是宣传不到位导致的人们普遍不了解丹剧。加大宣传力度,让当地人了解丹剧,感受丹剧特色是当前的重中之重。

初步结论:近六成市民对丹剧没什么兴趣,乡土情怀的感召是对市民丹剧感兴趣的首要原因,而不感兴趣更多归因于缺乏了解与接触。

影响市民对丹剧的感兴趣程度的因素分析表

注:***表示α=0.01,**表示α=0.05,*表示α=0.1

注:***表示α=0.01,**表示α=0.05,*表示α=0.1

对市民对丹剧的感兴趣程度的回归分析结果表明:

影响市民对丹剧的感兴趣程度的显著性解释变量有年龄(见表)。从ols回归模型可看出:

市民对丹剧的了解程度与年龄呈正相关,这表明丹剧在年长者中有一定的影响力。而外来人相对于本地人而言,其对丹剧的感兴趣程度却没有显著性影响。

初步结论:丹剧戏迷集中在年长者及本地人中。

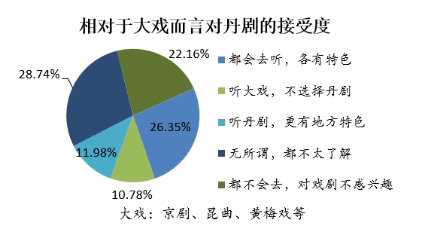

对丹剧的接受程度分析

选择丹剧的人数超过了听京剧、昆曲、黄梅戏等大戏演出的人数,这一数据让我们感到惊喜,也印证了上文提到的接近半数的市民对丹剧感到好奇,让我们看到了丹剧发展的希望。丹剧是从2004年改制之后进入低谷,一批老演员到了退休的年龄。市委市政府从2014年开始打造,通过四年培养了一批年轻的学员,这批年轻学院经过打磨上岗之后走向了他们各自的角色。市委市政府下一步通过进校园,加强学生对丹剧的兴趣爱好。第三步是丹阳和戏剧院校联系,初步打造了扬州戏剧学院。从六年级的学生开始选拔,将优秀学子送往中央戏剧学院再打造。这对丹剧的传承起到很大的支撑作用。

对于同时有京剧、昆曲、黄梅戏等大戏演出和丹剧演出这一问题,受访市民中反馈的数据较为平均, 11.98%的市民表示会选择通剧,10.78%的市民选择听大戏,26.35%都会去听,28.74%是无所谓的态度。选择听丹剧的人数超过了听京剧、昆曲、黄梅戏等大戏演出的人数,这一数据让我们感到惊喜。也印证了上文提到的接近半数的市民对丹剧感到好奇,让我们看到了丹剧发展的希望。

初步结论:倾向听小戏的市民略占上风,但更多人呈现无所谓的消极姿态,丹剧有限的知名度与了解度是其发展的最大阻力。

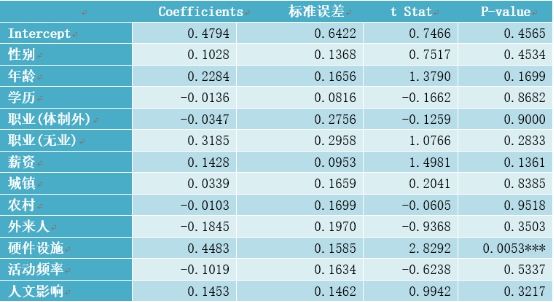

影响市民对丹剧接受程度的因素分析表

注:***表示α=0.01,**表示α=0.05,*表示α=0.1

注:***表示α=0.01,**表示α=0.05,*表示α=0.1

对市民对丹剧的接受程度的回归分析结果表明:

影响市民对丹剧的接受程度显著性解释变量。从ols回归模型可看出,市民对丹剧的了解程度与硬件设施的完善程度呈正相关。值得一提的是,和我们预期差距较大的是年龄阶段对丹剧的接受度无显著性影响,年长者和年轻者一样都对丹剧不太接受。

初步结论:完善有关丹剧的基础设施,将加深当地人对丹剧的接受与认可。

通过研究成果,“何以笙箫默”——江苏地方戏小剧种调研实践团的成员们希望可以为丹阳市丹剧的挖掘、保护与传承提供更多的参考方向。