“全民健身计划”是指为深入贯彻落实科学发展观,坚持体育事业公益性,逐步完善符合国情、比较完整、覆盖城乡、可持续的全民健身公共服务体系,保障公民参加体育健身活动的合法权益,促进全民健身与竞技体育协调发展,扩大竞技体育群众基础,丰富人民群众精神文化生活,形成健康文明的生活方式,提高全民族身体素质、健康水平和生活质量,促进人的全面发展,促进社会和谐和文明进步,努力奠定建设体育强国的坚实基础而制定的群众体育发展计划。

深入生活周边,探寻小区健身设备完善度

全民健身计划自提出至今已经如火如荼地进行了3年,在计划即将完成的时刻,为了探究该计划的完成情况,全民健身的梦想是否会如期实现,且通过前期的准备工作,团队了解到,小区内的健身器材通常是现代人使用最为广泛的健身设备。8月1日,我校国际经贸学院”快乐健身“实践团五位同学前往江苏省靖江市康宁明珠小区对“全民健身计划”下的健身环境和健身选择进行调研实地调研。

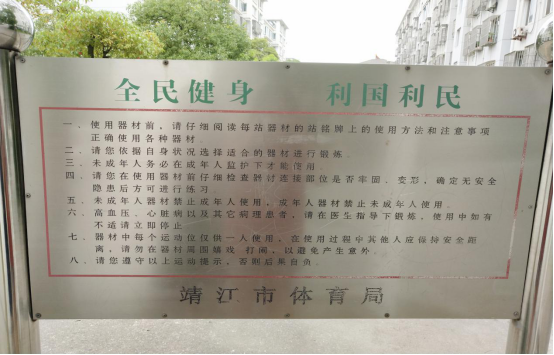

在调研中实践团发现,该小区积极响应了“全民健身 利国利民”的号召,器材设施相对较完善,利用程度也比较高。

(积极响应“全民健身”号召 严谢洋 摄)

(积极响应“全民健身”号召 严谢洋 摄)

(小区健身器材较完善 严谢洋 摄)

但是仔细观察发现健身设施种类不是很多,并且常年由于雨水的侵蚀,生锈等的情况比较严重,生锈的健身设备影响使用感。

(未及时维修的小区健身设备 程建悦 摄)

(未及时维修的小区健身设备 程建悦 摄)

中老年:注重身体健康,时间宝贵设备缺

“也想锻炼,但带孩子没时间。”采访了带着孩子在小区休闲设施歇坐玩乐的张雪阿姨,她坐在一旁的运动器材上,看着她家孩子在空地处奔跑。“种类不够多,数量也不够多,一到晚高峰经常都抢不到器材”正在锻炼的张大爷向实践团的同学们说道。

从对部分居民的采访中可以看出,当代中老年人对于健身的诉求大,健康已成为老生常谈的话题,且对高血压、血脂等老年疾病重视度提高。但由于现在二胎政策的开放,对子女的看护问题会占用他们大量的时间,以至于产生“没有时间运动“这样的情况。而对于稍有空闲且重视健身的老人来说,小区里的设施会因为种类和数量的问题无法满足他们的健身需求,且于高峰时期因无法平均分配造成困扰。但不可否认的是,公共健身设备是居民就近健身的最佳选址。

(对正在锻炼的小区大爷进行采访 严谢洋 摄)

青壮年:健身已成生活习惯,公共健身环境受追捧

为了更加全面的了解不同年龄段的人对全民健身计划的了解程度以及健身环境和健身选择,实践团的成员分别通过线上线下发布问卷,主要调查人群为青年群众。

经过3天的调查,共收获了157张有效问卷,经过对问卷的整理、分析得出如下结论:运动已经成为大多数青年人的选择,基本上大多数人每周都会有运动,每周两到三次的比重占半数;人们的健身时长一般维持在两个小时以内,半个小时以内的占半数;超过七成的人是因为没有时间而无法运动,另外场地和设备的限制也是影响人们运动的主要因素之一;相比较于健身房这些需要花钱健身的地方,大多数人比较愿意去公共设施,占调查人群的四成,户外体育场馆,公园的公共健身设施是大多数人的选择。大部分人居住地的公共设还是比较完善的,但是还有一些不足的地方,少数地区设施很多不足。

(调研数据整理 节选 扬子怡 制作)

结合实地走访以及问卷调查出现的问题,团队进行了深刻的反思与讨论,得出以下建议与设想:

全面了解全民健身计划的人数较少,绝大多数人只是对其有印象。早在1995年,我国就颁布了一系列法律和规章推行全民健身计划,截至2003年底,国家体育总局用于实施全民健身计划的资金已达10亿元。由此可见,政府和国家都投入了,但是真正落实下来的还是不多。当代人的健身频率颇高,且健身主战场为公共健身场地,因此为人们的运动提供更便利的条件,满足居民的健身需求,提高居民生活水平,是政府需要考虑的一项重要内容。由于主观因素我们无法一一针对到个人,那么客观的影响条件就应该得到重视。比如说场地和设备,室外的空气环境等都可以成为解决问题努力的目标。提供更多的场地设备,公共健身设施的投入和养护,提高空气质量都是政府应该努力的方向。

而对于不同年龄段的人群,需要有不同的对健身的引导方式。于中老年人,可以通过电视等媒介,引导中老年人对“全民健身计划“的重视程度,令健身思想深入人心;同时,增加中老年人的健身项目,多以社区为单位,举办广场舞等活动,使健身成为生活中的常态,而非负担。于青壮年,基于其对健身的重视程度,在对加强完善公共健身设备的同时,补贴健身房费用,使想得到更好健身环境的青壮年可以接收更专业的指导。