随着《延禧攻略》的热播,绒花,在剧中被各嫔妃佩戴在发髻的类似多肉的饰品,也随之走入更多人的视线,成为新晋网红。近日,南京财经大学公共管理学院绒花小分队调研团队前往南京民俗博物馆,探访赵树宪老先生及其绒花工作室,感受被誉为“世界青年眼中的最美中国手工艺”的绒花文化。

(调研团队到达绒花工作室 通讯员/张茹茜)

走进民俗博物馆,领略绒花的精致与骄矜

南京民俗博物馆内展览着各式各样精美的绒花,无论是小巧的花骨朵,还是头上的凤冠,都令人挪不开眼。走进赵树宪老先生的绒花工作室,小小的十平米房间,挤了赵老先生和他的三位徒弟。满墙艳丽的绒花展品下,几位绒花制作者正在用一双双巧手,编织成绚丽又可爱的绒花精灵。南京绒花传承人——赵树宪老先生,在熟练又细致的制作中,向调研团队娓娓道来。

(满墙瑰丽的绒花作品 通讯员/张茹茜 摄影/张舒)

历经多道工序,绒花方能诞生

制作一朵直径约十厘米的绒花,需经染色、软化黄铜丝、勾条、打尖、传花等近十道工序。至少得花两三天,其中还不包括选购蚕丝等前期准备工作。红、粉、黄、绿等色的蚕丝绒,在制作者的钳子下被穿上钢丝,弯成花朵、柿子、元宝、如意、凤冠、龙船、丹顶鹤、万年青等各种形状的绒花制品,色彩明快,栩栩如生。赵老先生说,他做绒花无需设计图纸,色彩、图案早已在他的心中成型,手指联通大脑,一个个精巧的绒花工艺品便在他手上绽放。

(赵树宪先生正在制作绒花 通讯员/张茹茜 摄影/张舒)

从唐宋至上个世纪二三十年代,是“荣华”的前世

绒花谐音"荣华",早在唐代武则天时便被列为皇室贡品。明清时代更具规格,清康熙、乾隆年间为极盛时期。当年南京的三山街至长乐路一带,曾是热闹非凡的"花市大街",这里是绒花的海洋,经营绒花的店铺盛极一时。直至上个世纪二三十年代,仍有许多“绒花世家”鼎立在南京城南门东、门西地区。作为南京独特的文化标识,还一度成立了绒花制作工厂,意图进一步扩大绒花的影响力,带动绒花经济产业链的发展,将绒花带入新的巅峰。

(赵树宪先生所获奖项之一 通讯员/张茹茜 摄影/张舒)

后继乏人、举步维艰,是绒花的今生

二十世纪九十年代,南京市绒花厂倒闭。目前仅位于南京甘家大院南京的赵树宪绒花工作室具有全套绒花工艺操作和设计能力,江苏省非物质文化遗传承人、绒花艺人赵树宪相应成为了南京惟一仍在从事绒花制作的艺人。绒花的制作工艺复杂,耗时长,收益低,返利慢,一方面非遗传承人面临生存问题,另一方面,社会就业、生存压力大,年轻人沉不下心,绒花技艺后继乏人。

(队员采访赵树宪先生 通讯员/张茹茜 摄影/张舒)

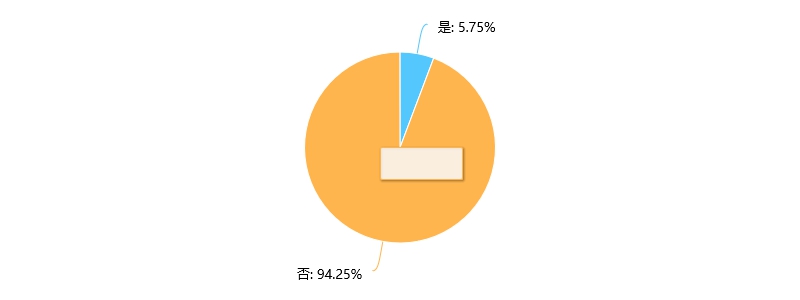

本次实践活动调查数据显示,当代人们对于绒花的了解较少,且数据差额较大,这不仅反映了当代人们对于绒花这种非物质文化遗产的关注较少,而且呈现出绒花制作及其发展亟待转型的趋势。

(当代人们是否了解绒花的饼状数据图 整理/胡涛)

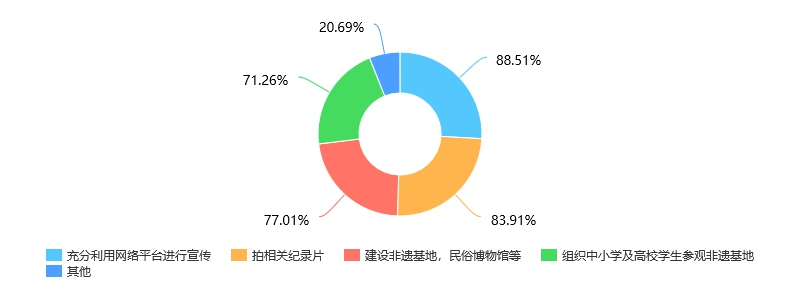

随着当代社会的快速发展,各类文化宣传方式层出不穷,这使社会各组织在宣传其文化时很难找到其侧重点,导致宣传方式及内容冗杂,不利于其文化发展及传播。因此,在设计问卷过程中,团队特意选择了当下较为主要的宣传方式,通过调查,找到符合大众口味的宣传方式。

(当代人们对于推广发展绒花及其他非物质文化遗产的宣传方式的环状数据图 整理/胡涛)

根据本次实践调研活动,队员们发现,仅有5.7%的人对绒花有较清楚的了解。其中,宣传力度不到位是导致这一现象的首要原因。非物质文化遗产是具有重要价值的文化信息资源,也是历史的真实见证。保护和利用好非物质文化遗产,对于落实科学发展观,实现可持续的经济、政治、文化、全面协调发展意义重大。这就要求政府在推广发展绒花时应充分采取使用网络平台进行宣传,拍摄相关纪录片,建设非遗基地、绒花博物馆等,积极组织中小学及高校学生参观非遗基地等措施,使绒花与现代经济人文相结合,达到新的巅峰。