不一味为迎合大众口味去将非遗流俗,守住它的文化底蕴才是守住了非遗完整的灵魂

留青竹刻是常州三宝之一,历史悠久、题材广泛、技艺精湛,具有实用价值、艺术价值和历史价值。7月20日,南京财经大学国际经贸学院“青竹刻韵”小队前往常州雕庄,寻访雕庄历史文化陈列馆,了解常州留青竹刻的历史价值和发展现状,探索其现实困境的原因,思考在信息化时代保护与传承常州留青竹刻的新途径。

图为小队成员与留青竹刻传承人徐敏、范千里母子合影 顾羽乔摄

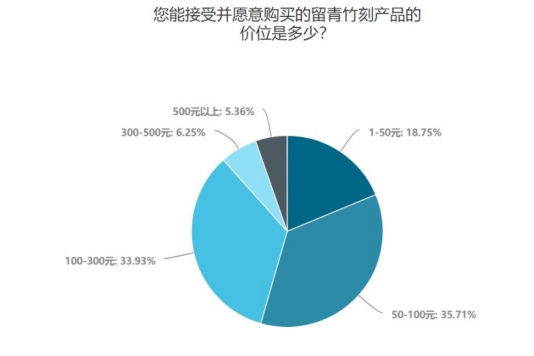

在前期的问卷调查中,相对比苏绣、宜兴紫砂壶、无锡惠山泥人,常州留青竹刻的知名度非常小,只有25%的受访者表示听说过留青竹刻。在当今信息化时代,人们更愿意通过微博、微信等线上途径去了解留青竹刻等非物质文化遗产的信息。对于留青竹刻的一些产品,人们更愿意购买摆件作为家中收藏品。而人们所能接受的价位在50-300元之间。年轻人不愿意传承,传承人老龄化是大众认为现在非物质文化遗产保护所面临的最大问题。

走访常州本地的非遗卖场后,小队成员发现留青竹刻的文创产品中大多是以扇子、镇纸、名片盒等传统实用器的形式存在,价格均在千元以上。而队员们在市场中了解到,对这类非遗感兴趣的多数是90后的年轻人,但他们往往因价格因素只能欣赏,没有购买的能力。

留青竹刻,也称平雕,就是留用竹子表面的一层青筠雕刻图案,铲去构图之外的青皮,露出竹肌,但这层青皮的厚度只有0.2毫米,对于雕刻者的基本功的要求非常高。带着对留青竹刻的初印象,小队成员们来到了清园。年轻一代常州留青竹刻传承人范千里接受了小队的采访。在谈及常州留青竹刻发展困境时,他表示:“留青竹刻这一个门类太小,受众面很小。留青竹刻学成的时间太久,至少需要五年才能独立完成作品,这使得常州留青竹刻从业者不过50人。而且留青竹刻很难降低成本扩大市场,因为竹子本身材料的限制,使得每一个作品都需要手工制作,竹片的选择要求非常严格,人力成本非常高,这也是留青竹刻做不到亲民价格的一个原因。”对于近几年兴起的文创热潮,范千里也提出了自己的见解:“我认为非遗和文创是两件事,文创需要咨询、结合非遗,但你不能让一个刻了几十年的大师去做文创。文创的核心竞争力应该是其文化内涵,如果只是单纯将一个产品和非遗生搬硬凑在一起,这不是真正的文创。”

图为范千里在接受队员采访 顾羽乔摄

图为范千里在进行竹刻创作 周佳茹摄

随后,范老师带领小队成员体验了留青竹刻最基本的技法:铲底。这个技法对于角度力度要求非常高,稍有不慎多用了些力,便无法补救了。小队成员表示:“体验过后才知道手工业者的不易,才短短刻了不到半天,不光手指酸痛,竹片也被刻的坑坑洼洼,完全不达要求。”

图为小队成员体验铲底 顾羽乔摄

在传承人徐敏老师的培训班里小队也采访了几位学员,其中最小的一位是个13岁的男生。他表示,自己是从雕庄居委会那里了解到这个班的,班上的同学也有很多知道留青竹刻,自己体验下来觉得刻这个挺好玩的,以后也会继续学习。徐敏老师表示:“开设这个班也是公益课堂,主要希望更多的人能了解留青竹刻,来学习的人从老到少都有。”

图为体验班的学员们在完成自己的作品 周佳茹摄

图为小队成员在对体验班学员进行采访 周佳茹摄

通过此次的走访与参观,小队成员了解到,留青竹刻作为小众的非物质文化遗产,其竹片材料属性使得它只能作为收藏艺术品而难以融入生活,其手工性决定它无法市场化批量生产,其地域性也导致它的市场难以向全国大范围推广。一味追求文创创收会失去留青竹刻原有的内涵。以文化传承的方式向大众普及留青竹刻知识,利用线上新媒体平台扩大宣传面,举办手工课程吸引大众亲身体验,政府也同时给予一定的政策支持帮助宣传,家族师徒传承,以精益求精的态度坚持做少而精的艺术品,这便是常州留青竹刻的传承之道。

通讯员 顾羽乔