7月3日至7月18日,我校新闻学院“行走着,白局”调查团对国家级非物质文化遗产南京白局进行了实践调研,调研地点主要为南京秦淮区甘熙故居以及建邺区睿城社区综合服务中心。

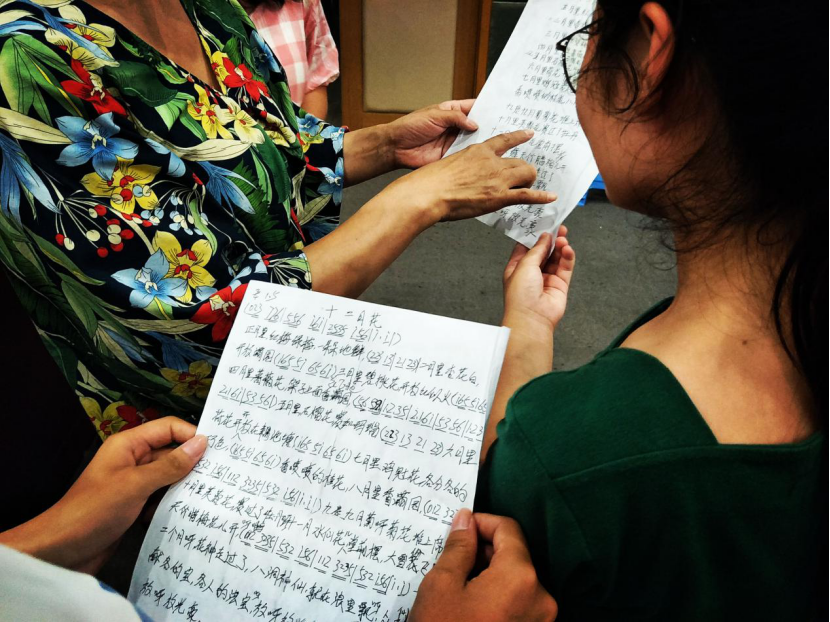

传承人梁晓岚老师耐心教导成员《十二月花》的片段 李思思 摄

传承人梁晓岚老师耐心教导成员《十二月花》的片段 李思思 摄

调研的结果显示:白局的困境映射了非遗传承的共性问题,即“叫好不叫座”,例如京剧,昆曲一类,传承人垂垂老矣,而传承却后继乏人。白局可以被人们当做一种文化而捧得很高,冠以各种美称,却缺少真正的理解性欣赏,这样的市场必然干瘪且畸形,那么传承就自然会面临挑战。这些同样也是非遗传承的无奈。

南京的白局中的小彩唱《桥奶奶骂猫》的表演瞬间,男演员扮做媒婆造型,黄玲玲老师在右侧打鼓敲板伴奏 韩硕 摄

此外,再细看白局的困境:

平台问题:“我最担忧的,就是孩子学无所用”

调查团在采访南京的白局省级传承人黄玲玲老师时,她提出了自己最大的担忧:弟子学了白局却无处展示,孩子“没有吃饭的去处”,也难以传承白局。白局表演平台的缺失是白局知名度低的重要原因。即使有甘熙故居的定点演出平台,但定点的弊病依旧凸显。缺少展现平台是非遗文化传承的共性问题,例如皮影戏,口技等非遗的表演类型,没有平台,手艺人的技艺便无处展示,知晓者少,市场不通自然导致了资金困难,进而传承困难。

在甘熙故居等候观看南京的白局的观众 韩硕 摄

创新问题:“帽子再大,也得有边”

不妥当的形式创新造成了白局传承环境的混乱,“现在人都不知道真正的白局是什么样子了”,“居然有小孩子问我学白局是不是要唱rap!我就很奇怪,一问,哦,原来有人做过啊!”那么这种改良是否合适?它迎合了市场,又是否失去更重要的东西呢?黄玲玲老师表明立场:“必须尊重历史,继承传统,在保证白局原汁原味的基础上再谈创新!”“帽子再大也得有边啊!创新一定要讲究度!”在传统与创新的碰撞中,非遗传承同样也体现出创新度的失衡,即使是现在大众觉得传承比较乐观的苏州评弹,当它与流行歌曲不适宜的结合时,也遭受到观众的一片骂声与激烈反对。因此,创新的度必须要把握好,否则就易造成文化内涵的流失。若为创新而放弃文化的精髓,则会因小失大,得不偿失。

窗体顶端

甘熙故居第九届南京白局暑期公益传习培训班开班仪式结束后,黄玲玲老师拉着报名的孩子给她和家长们讲白局的曲艺特征 李思思 摄

底蕴问题:“要有功底子,肚子里要有货”

“现在的孩子没有功底子,功底子是说、唱、表,是舞台经验,当你的任何表演都能拿住观众,那你就成功了”,“我们那时候有教唱、二胡、练功、身段、生活等等老师……底蕴是这样培养出来的,我们也是这样成才的”。现在的白局弟子缺少底蕴,虽然能学的有模有样,能学好形式,但是功底子不足,内里依旧有所欠缺,他们的底蕴难以达到老一辈传承人的所要求的高度,那么水准就自然而然会下降了,这是白局传承的困境。非遗文化也同样如此,尤其是戏曲,曲艺,说唱类非遗文化,弟子的深厚底蕴是文化传承下去的关键因素,这需要他们经年累月刻苦学习与练习以及舞台经验,而底蕴的缺失则会导致文化内涵越来越稀薄,文化的延续就会面临挑战。

黄玲玲老师的弟子表演《数桥》的场景,弟子的说唱表等方面都需到位,穿着与坐姿被老师要求端庄有身段,黄玲玲老师在右侧打鼓敲板为学生奏乐 韩硕 摄

解决困境的思考:“希望南京的景区能和非遗结合”

上述并非白局的全部困境,但体现出了非遗文化传承中的共性问题,它们不仅是白局的苦,也是非遗的痛。文化是人类社会的瑰宝,非物质文化遗产自然需要所有人的爱护。怎样解决这些困境,文旅融合这条路具有一定的可行性:景点将文化推向商业市场,流动性的人口促进文化的宣传与推广,传承人有了展现的平台与吃饭的去处,就不用为了生计奔波劳苦而不得不放弃文化传承了,这缓解了非遗的传承的压力,但仅仅依靠这条路,难以解决所有的问题。

非遗文化的传承,依旧需要社会各界的努力。只有社会合力,动用政府,学校,媒体,企业及旅游机构等力量,有所作为,才能让非遗文化更好得适应当代并较好的保留传承下去。

窗体顶端

调查团团员与老师及其学徒合影留念 缪婧钰 摄

通讯员:李思思

摄影:韩硕 缪婧钰