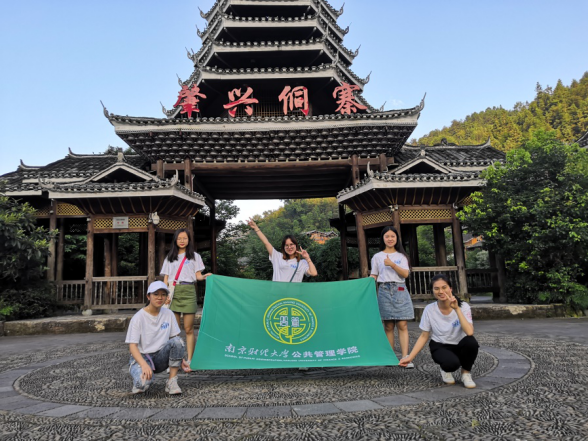

7月11日,我校公共管理学院“向黔进,寻蜡染”小分队抵达贵州省黔东南苗族侗族自治州肇兴侗寨,并且将在此开展以“侗族蜡染文化发展及传承”为主题的暑期社会实践活动。

“向黔进,寻蜡染”小队抵达肇兴侗寨 张芳 摄

7月11日上午,小队来到肇兴蜡染文化展示中心的蜡染体验馆,遇到正在给“衣物上蜡”的陆师傅。师傅边做边介绍着蜡染的制作工序——大致可分为点蜡(用火盆里的木炭使蜡融化)、上蜡(用铜刀蘸蜡,在衣服上绘制图案)、染色(将带蜡画的衣服放进蓝靛染缸内染色)、去蜡(用水煮沸、去掉蜡质)四个步骤。四周陈列的蜡染工艺品,多以蓝色为主调,以花鸟虫鱼为主要图案,整体表现素雅精致,给人朴实清新之感。一旁来自北京的体验者表示,蜡染工艺独具魅力,潜下心来传承实属难得,这种传统文化应得到更多关注和保护。

陆师傅正在用蜡刀给图中“花鸟”上蜡 代茂晨 摄

为了更清楚地了解蜡染的发展情况,团队随机发放了300份问卷。问卷发放过程中,一位侗族的旅游负责人表示侗寨旅游业的发展推动了传统蜡染工艺与现代需求结合,开发出多样化的文创产品。问卷结果显示,本地人尤其是妇女群体,多受侗族文化影响,被要求掌握蜡染工艺,但77%的人认为蜡染面临着生存危机:一方面蜡染的制作过程繁杂,成本高昂,每件成品价格不菲,外地人大多只看不买;另一方面年轻人多外出打工,传承工艺的接班人减少。

侗族女孩儿在填写问卷 张芳 摄

织为云外秋雁行,染作江南春水色。7月12日,小队访问了“靛染技术”的非遗传承人陆彦梅女士。对于蜡染发展危机问题,陆彦梅女士表示目前蜡染发展态势整体上是乐观的,当地设有培训基地传授蜡染工艺,每期培训人数在50—100人左右,但年轻人的比重较低,加上蜡染也要求有一定的绘画天赋和足够的耐性,多数人持续学习的动力不足。她表示很期待在未来能通过“蜡刀”的改进来缓解这一问题。团队成员了解到现在的蜡刀不能实现在高温下持续出蜡,工艺还停留在“反复点蜡”的阶段,这一问题若得到解决,师傅们就能将更多精力集中在构图和创新方面,使现代元素与传统蜡染文化更好地融合,制作出更具生活气息的优质成品。

团队成员与靛染非遗传承人陆彦梅女士交谈中 代茂晨 摄

从蜡染的发展现状来看,首先,侗寨旅游业的快速发展是推动蜡染不断进步的直接动力;其次,本地人尤其是侗族孩子缺乏了解蜡染的积极性;此外,蜡染成品虽然精美但价格高昂,多数人“只看不买”。一方面,蜡染悠久的历史文化和独特的图案吸引着游客,顺应了旅游业的发展需求;另一方面,蜡染的发展陷入窘境,“小作坊零散单一化”制作模式耗时耗力,年轻人宁愿出门务工也不愿耐心学习技艺,加之技术的限制使得手工匠人生产的产品数量有限,成本高昂,蜡染发展受阻。

当地虽已建成蜡染手工匠人的培训基地,但政府仍需加大关键工艺中的技术资金投入,目的是在不破坏蜡染文化独特性的情况下,能利用现代科学技术攻克制作过程中的成本难题;此外,年轻人在跟随老匠人学习的过程中,应创新性地拓展蜡染题材,融入现代绘画意识,打造科技与创新并举的民族特色文化。

文化不仅是民族的也是世界的,但“酒香也怕巷子深”,如何提高蜡染知名度也是目前在传承方面亟待解决的问题。匠人们还需借助现代传媒手段,通过视频软件、社交平台等途径将蜡染“推出去”,在政府的带领下开展“蜡染文化进校园”等教育活动把工匠人才“引进来”。

肇兴侗寨手工妇女照片墙 代茂晨 摄

通讯员 代茂晨 张芳